来源:碳索 时间:2022-05-09 19:51 浏览量:

民国时期水土保持学的引进与环境治理思想的发展

(李荣华)

[摘 要]

民国时期,随着西方水土保持学的引进,中外学者调查各地的水土流失和土壤侵蚀情况,发表相关的学术研究论著。中央与地方政府组建水土保持实验机构,制定法律法规,组织技术专家研究治理水土流失的方法与措施。以政府为主导、技术专家为骨干力量的治理模式的形成,改变着中国社会对环境问题的认识,促进了环境治理思想的发展。

民国时期,随着中外科技文化的交流,中国社会的科学知识、科学思想与科学文化发生了根本性的变化。作为科学思想重要组成部分的环境治理思想,也呈现出与传统社会完全不同的时代特征。在这一时期所形成的环境治理思想中,水土保持理论是其最为重要的一部分。随着西方水土保持学的引进,中国社会对水土流失的认识发生着深刻的变化,中外学者奔赴各地,调查与研究水土流失问题,中央与地方政府建立了与水土保持相关的制度与机构,这开启了环境治理的新模式,在一定程度上奠定了今天环境保护与环境治理的基础。

一、西方水土保持学的引进与水土流失问题的调查

水土保持学属于林学的分支,它通过研究地表水土流失的形式、发生和发展的规律与控制水土流失的基本原理、治理规划、技术措施及其效益等,以达到合理利用水土资源,为发展农业生产、治理江河与风沙、保护生态环境服务。水土保持学首先在美国兴起。20世纪二三十年代,随着美国西部平原的开垦,自然植被遭受破坏,土地裸露十分严重,生态环境日益恶化,沙尘暴肆无忌惮地威胁着当地人民的生命安全。人对自然的肆意掠夺,导致了自然无情的报复,美国社会开始重新反思人与自然的关系,从法律、机构以及技术等方面采取措施治理土壤侵蚀问题,形成较为完整系统的水土保持学说。民国学者陈恩凤指出,水土保持研究始于北美,且时间不长,“查斯项工作之研究,兴于北美,北欧土地利用甚为合理,土壤鲜生侵蚀,故此成为专门科学,不过二十年内事”。美国治理水土的实践,促进了水土保持学的发展,也影响着中国社会对水土流失问题的认识。

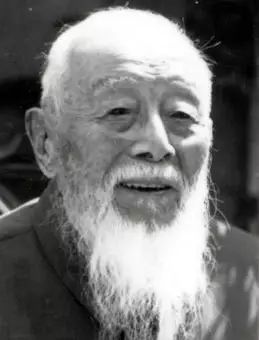

陈恩凤(1910-2008),我国土壤学家,农业教育家。长期从事土壤科学的教学和科研工作,在土壤地理、土壤改良和土壤肥力方面有重要贡献。提出以水肥为中心改良盐碱土的综合措施。陈恩凤从事农业高等教育近50年,讲授过土壤学、肥料学、土壤地理学、水土保持学、土壤改良学、土壤肥力学等多门课程。在教学中,他始终以提高教学质量为中心,一手抓教材,一手抓教法,做到理论与实际相结合。

中国的水土保持研究是在美国学者罗德民等人的帮助下开展的。作为国际水土保持学科奠基人之一的罗德民教授,1922年来到中国,在南京金陵大学森林系任教,1923年在河南、陕西、山西等地调查森林植被与水土流失的关系,1924和1925年带领李德毅、任承统、蒋英等金陵大学森林系的师生,在山西进行水土流失的试验,先后写下了《山西森林滥伐和斜坡侵蚀》《山西土地利用的变迁》等学术论文,1926年在山东进行雨季径流和水土流失的研究。此外,他还与任承统等人调查了淮河流域的植被与水土流失情况,写下了《森林地面覆被物影响地面流量土层渗透及土坡冲刷之试验》《淮河上游调查报告》等文章。1942—1943年,罗德民又一次来到中国,主持西北水土保持考察团,到陕西、甘肃、青海等地进行考察,帮助国民政府拟订开展水土保持研究的工作计划、培训中国水土保持工作人员以及筹建天水水土保持试验站。罗德民因工作缘由返回美国后,另一位美国学者寿哈特来到中国,在广东、广西、贵州、云南等地,进行了长达半年之久的水土保持研究。他还在重庆建立小型水土保持示范区,发表《美国水土保持之实施及在中国进行之方法》《珠江流域之水土保持》等论文。

任承统(1898-1973),水土保持学家。中国水土保持科学研究的主要奠基人。1922年到1927年,任承统与李德毅、沈学礼等,随美国罗德民博士,进行土壤侵蚀科学研究。他们为了研究黄河泥沙来源及防治方法,历时6年,对鲁、豫、晋、陕、甘等地的植被和水土流失情况作了许多调查研究,并先后在青岛林场、永宁等地开创了土壤侵蚀的实验,以说明土壤的侵蚀过程。1933年9月1日黄河水利委员会成立,下设林垦组,1940年该组扩大为林垦设计委员会,任承统任常务委员兼总干事。他们在西北经过3年勘查后,认为水土保持为西北建设之根本。凌道扬和任承统于1943年4月在<林学>上联名发表<西北水土保持事业之设计与实施> ,推动了以森林防止冲刷、保持农田、涵养水源、改进水利等工作。1940年后,任承统在黄河中游调查渭河流域森林、水利及土壤侵蚀情况,与凌道扬、黄希州等在甘肃着手筹办土壤侵蚀试验示范工作。1940年3月,任承统拟定了<勘定水土保持实验区之调查计划大纲> 。他开创中国的土壤侵蚀试验研究和观测工作,创建早期的水土保持实验区,提出了比较系统的水土保持治理措施并组建水土保持管理机构,为中国水土保持事业做出了重要贡献,为治黄事业整整呐喊了几十年,从不计个人名利得失,坚持不懈,真正做到鞠躬尽瘁,死而后已。

水利学家在治水的过程中,也认识到水土保持的重要性。李仪祉指出,黄土高原水土流失问题的解决,事关黄河治理的成败,“黄河之患,在乎泥沙。泥沙之来源,由于西北黄土坡岭之被冲刷。欲减黄河之泥沙,自须防制西北黄土坡岭之冲刷”。引进西方的水土保持理论,有助于治理黄土高原水土流失、解决困扰黄河的泥沙问题。水利专家张含英指出,中国水土流失治理迫在眉睫,但是理论和技术方面存在着巨大的困难,必须借助“它山之石”:“我国对防制土壤之冲刷,虽需要至切,但迄未着手。欲事探讨,只得借助他山。兹读美国鄂礼士著《土壤之冲刷与控制》一书,推理精详,徐庶阐明,堪供参考,爰迻译之。”《土壤之冲刷与控制》一书,系统全面介绍了土壤冲刷与控制的理论和方法,包括冲刷之因素、防护之方法、雨量与径流、阶田之设计、阶田定线之理论及实施、阶田之修筑、阶田修筑之费用及其维护、阶田之排水出路、沟壑之控制、临时性及半性节制坝、性节制坝或保护坝、植物之特殊效能、土壤之保持及田地之应用等内容。他对这本书的翻译,丰富了中国的水土保持理论,促进了治水事业的发展。

李仪祉(1882-1938):陕西省蒲城县人,水利学家和教育家,是我国现代水利建设的先驱、近代科学治理黄河先驱和近代水土保持工作先驱。他在水土保持工作方面,他的著作中虽然没有水土流失和水土保持名词的出现,而用"土壤侵蚀"、"土随水去","防止冲刷、平缓径流"相通其意。以根治泥沙为治黄之本,提出了精辟的水土保持观点、措施和方法。主要有四点:一是他认识了土壤侵蚀的三种主要方式,即风力、水力、重力侵蚀,因害设防;二是从土地利用上,提出治理坡耕地、培植森林、广种苜蓿、改良盐碱荒沟荒滩;三是在治理方式上,层层设防,从坡、沟、川、滩分层治理;四是在泥沙利用上,提出了保(就地蓄水保土)、拦(坎库拦淤)、排(排洪排沙)、淤(引洪淤灌)。奠定了我国水土保持理论基础,成为我国近代水土保持工作的先驱。同时,他还主张生态效益与经济效益并重,经济效益要服从生态效益,反对急功近利、竭泽而渔的掠夺式经营。这些观点,目光远大,时至今日,仍有现实意义。

张含英(1900-2002):字华甫,1900年5月10日出生于山东省菏泽县,是我国近代水利事业的开拓者之一,也我国水土保持科学的启蒙者和奠基人。早在30年代,他在原国民政府黄河水利委员会任职期间,就亲自考察黄河,进行调查研究,积极推动水土保持科学实验的开展。他撰写的《土壤的冲刷与控制》著作,从理论上阐述了水土流失规律与水土保持原理,是我国最早的、比较完整的一部水土保持著作。5 0年代初,水利部会同有关部门组织西北水土保持考察团, 由张含英任团长, 率领各方面的专家、教授、工程师等, 对黄河流域水土保持进行了为期3个月的综合考察, 在张含英的主持下,考察团写出了材料翔实、指导意义很强的综考调查研究报告,有力地推动了我国水土保持事业的发展。

林学家在研究中国水土流失问题的过程中,认识到学习国外水土保持知识的重要性,先后赴国外考察。傅焕光于1945年6月被国民政府农林部派往美国学习水土保持知识,在美国农业部水土保持局、华盛顿大学等地进行学习和研究,并在罗德民教授的帮助下,走遍美国,考察了美国水土保持和公园、森林、农场、林场等地。任承统于1945年6月到1946年6月间在美国学习水土保持。蒋德麒于1947年赴美,考察美国东部、中西部以及西南部30多个州的水土保持工作,收集各州水土保持站、径流试验场、保土植物种苗试验场等单位水土保持的资料。他们在国外的学习经历,有助于中国水土保持学的发展。

傅焕光(1892-1972),字志章,1892年2月1日生于江苏省太仓县浏河镇。傅焕光是中国水土保持事业的创始人之一。早在1921年,他发表了<提倡造林以弭苏省水灾> ,文中分析了江苏省水旱灾害的原因,提出了治理途径。1922年又发表<推广苏省林业之商榷>一文,对森林作了分类,其中列有保安林,包括:水源造林,护塘森林,护圩森林等。1942―1945年任农林部天水水土保持实验区主任,主持工作期间,营造水土保持林,修筑一些侵蚀沟谷坊和坡地沟洫梯田工程,河谷滩地柳篱卦淤,农田垅作,种植牧草,初步控制了水土流失。并陆续招聘了叶培忠、蒋德麒、黄希周、张绍钫、张德常、吴敬立、徐学训、魏章根、吴中伦、董新民、吕本顺、闫文光、薛志忠和若干助理技术人员组成技术班子。还聘请任承统、牛春山、袁义生、袁义田等指导协助工作。这是中国早期的水土保持科研队伍。1943年傅焕光等陪同国民政府行政院顾问、美国水土保持总局副局长罗德民考察西北水土保持,并在天水举办了水土保持研讨会。1945年,著有<水土保持与水土保持事业>论文,提出了水土保持学术理论方面的见解。1946年,在任中央林业实验所副所长兼农林部水土保持室主任和实验所水土保持系主任期间,创办了全国个水土保持训练班。

蒋德麒,水土保持学家。1908年10月24日生于江苏省昆山县公桥镇。长期致力于水土保持科研和实践活动,参加黄河中游水土保持综合考察、治理规划、科学试验及径流泥沙资料的分析研究等。主张治黄要以水土保持为基础;水土保持应沟坡兼治,以治坡为主;治理方针应农林牧全面发展,因地制宜,综合治理。为水土保持事业作出了重要贡献。他1943年参加西北水土保持考察团,在陕、甘、青考察。1944-1945年常驻天水,兼任农林部水土保持实验区技正,协助实验区进行试验研究。1947年,他第二次赴美,参加扬子江(长江)三峡建设工程设计,并到联合国粮农组织参加《世界土壤保持》(中国水土保持部分)的编辑工作。此后,他利用生活费的节余和打零工的收入,到美国东部、中西部、西南部30多个州考察了水土保持;收集了美国各州农业、水土保持试验站,径流试验场,保土植物种苗试验场等单位的大量有关水土保持的资料,寄回祖国。1957-1958年,参加中国科学院黄河中游水土保持综合考察队,在陕、晋、甘、宁地区进行考察。1963年,他在参加全国农业科技会议期间,主持讨论编制了《全国农业科学技术发展规划》中的水土保持一项,为后来的水土保持科学技术的发展提供了蓝图。

当林学界、水利学界研究水土流失与水土保持问题时,土壤学界也认识到土壤侵蚀对农业生产带来的负面作用。“土壤为农业之资源。一果一粟,莫不自出于土壤之栽培;一草一木,莫不赖诸土壤以生长;土壤本身之质或量的侵蚀,实为莫大之损失。是故土壤侵蚀之防止,保土,保水,保肥等之实施,非仅仅限于改进农事,增产粮食而已也。若不防止,则其加诸人民之剥削,致使贫困民生疲敝,匪可言喻”。了解土壤侵蚀的基本情况,首要任务是进行土壤调查。“美国昔日对土壤调查,今日对土壤保持工作极为积极,农部肯列为中心工作,政府肯予以大量经费。其对土壤保持工作不是局限于消极的防止土壤冲刷,且积极地连恢复荒坡碱滩与沙漠等正常生产力都包括在内”。进行土壤调查,了解不同区域土壤的组成成分,是抑制土壤冲刷、发展农业生产的前提条件。

为了研究中国境内的土壤,1930年,中国地质调查所成立土壤研究室,负责全国各地的土壤调查工作。它的主要工作有四个方面:一是土壤调查及土壤图之测制,二是土性研究及土系鉴定,三是工作方法之厘定及研究,四是土壤保肥试验。其中,土壤保肥试验,包括土壤侵蚀试验。到1940年,土壤研究室完成的测试试验包括保肥试验场区紫色土在不同坡度与坡长及各种耕作状况下所受侵蚀的程度、等高条植试验、护土植物试验等。土壤研究室所负责的杂志《土壤》,发表了一些与土壤冲刷有关的研究成果,如黄瑞采与原绍贤的《土壤冲蚀箱具试验次报告》、黄瑞采与陈骥的《土壤冲蚀田间实验报告》、马溶之的《黄河中游水土保持》、李连捷与何金海的《嘉陵江流域土壤冲蚀及防淤问题》、于天仁的《重庆紫棕泥之团聚度与侵蚀率》等。此外,中国地质调查所出版了有关土壤调查的书籍,有《土壤分类及土壤调查・河北省三河平谷蓟县土壤约测报告・陕西渭水流域采集土壤标本报告》《甘肃西北部之土壤》《江苏省句容县土壤调查报告书》《江苏淮安高邮一带之土壤》等。

黄瑞采,土壤学家,农业教育家。从事教学和科学研究工作60余年,编写了大量教材,培养了大批土壤科技人才。在土壤地理、土壤发生分类、土壤微形态和农田生态特别在变性土等领域进行了长期的卓有成效的研究。在抗日战争时期,黄瑞采时刻不忘用所学知识报效祖国,在成都平原进行了水稻施用化肥、烟草整地质量和坡地水土保持等试验;对川、桂、陕、甘、宁、青、新疆等省进行了土地利用和土壤资源考察。1945年,为了加强同行间的学术交流工作,与李连捷、朱莲青、张乃凤、陈恩凤等共同发起创立中国土壤学会,黄瑞采当选为届理事会理事,1947年当选为理事长。 黄瑞采从事土壤学教学和科研工作60余年,先后发表专著、论文70余篇,为我国培养了一大批土壤学专门人才。他先后讲授过水土保持学、气象学、土壤学、肥料学、土壤地理学等12门课程,亲自编写出土壤学、区域士壤学等7种教材。

除中国地质调查所外,各省地质调查所与大专院校的研究机构也进行了土壤调查与研究,出版了一些专著。江西省地质调查所土壤研究室出版的著作有《江西之土壤及其利用》《江西省地质调查所土壤室工作计划》等,福建省建设厅地质土壤调查所出版的著作有《福建永春县之土壤》《福建瓯建阳邵武崇安区之土壤》《福建九龙江区之土壤等》。此外,中山大学农学院广东土壤调查所,出版了《中山县土壤调查报告书》《新会县土壤调查报告书》等,金陵大学农学院出版《中国黄土区土壤冲刷概况》等。土壤学界对土壤环境、土壤分类、土壤利用与管理、土壤侵蚀机理的研究,为水土保持活动的进行奠定了学术基础。

二、水土保持机构的设置与水土保持理论的发展

林学家、水利学家和土壤学家,在与国外的科技文化交流中,认识到水土保持的重要性,纷纷在国内开展相关的调查与研究。他们利用水土保持理论,在国外学者的协助下,在国内建立水土保持实验区,发展中国的水土保持学。自20世纪40年代开始,国民政府在全国许多地方设立水土保持实验区。1941年1月,黄委会在甘肃天水成立陇南水土保持实验区。1941年7月,它还在关中和陇东分别成立关中水土保持实验区和陇东水土保持实验区。1942年8月,农林部在天水成立农林部天水保持实验区,在平凉、兰州等地成立水土保持工作站。为了获取天水水土保持实验区的举办权,农林部与全国水利委员会发生争执,国民政府行政院最终裁定农林部在天水开办水土保持实验区,同时,黄委会陇南水土保持实验区撤销。1943年,农林部在广西柳州成立西江水土保持实验区,在广东东莞成立东江水土保持实验区。抗日战争胜利后,农林部还在江苏南京和福建莆田设置水土保持实验区。1945年,凌道扬在重庆成立水土保持协会,这是中国最早治理水土流失的学术组织。

凌道杨(1888-1993):广东省宝安县(今深圳)人。中国近代林学家、农学家、教育家、水土保持事业先驱。他长期从事林学宣传和普及,倡设中国个植树节,并于1915年获批实行;倡导造林运动,并身体力行。他致力于林业教育培养人才,1916年他参与中国最早的林科——南京金陵大学林科的创办,并任主任,1917年他在南京发起成立中华森林会,任理事长。自1929年起至抗日战争前夕,他连续担任中华林学会理事长。他率先提出“水土保持”概念,致力于西北等地水土保持工作,成为中国水土保持事业的先驱,早在1931年,凌道扬即针对西北林业凋敝、水土流失严重的状况,在《建设》西北专号上,发表《西北森林建设初步计划》一文,拟订在陕西、甘肃、青海、绥远、宁夏和新疆等六省筹设林务局,厉行森林保护政策,确定造林树种,建立林业试验场,广设苗圃和奖励民有林业等措施,发西北森林建设和水土保持之先声。1939 年后,凌道扬相继任黄河水利委员会执行委员、林垦设计委员会主任委员,主持黄河上游水土保持实验。他与任承统等提出“水土保持”的概念,认为水土保持是西北建设之根本,并指出“水土保持事业不仅为西北及西南诸省之问题,实有推及全国之必要”,显示其远见卓识,即便在今天仍具有借鉴意义。1945 年,他在重庆发起成立中国水土保持协会,被推举为执行主席。他一生著述甚丰,著作有《森林学大意》、《中国农业之经济观》等;论文主要有《振兴林业为中国今日之急务》、《大学森林教育方针之商榷》等。

水土保持之点滴

转发和编辑水土保持及其相关的内容。

49篇原创内容

公众号

民国年间所成立的水土保持实验区,大部分设置于黄土高原地区,可见黄土高原的水土流失问题备受社会的重视。由于黄土土质疏松,易被雨水冲刷,是黄河泥沙的主要来源地,造成了黄河善淤、善徙、善决的特点,严重威胁到黄河中下游地区人民的生命财产。治理黄土高原地区的水土流失问题,是保障黄河安澜的重要措施,也是西北开发的重要内容。黄土高原水土保持实验区的设置以及中外学者对黄河中游地区生态环境的考察,形成了治理这一地区水土流失的基本理论,主要有以下几个方面:

,对植树造林作用的重新评估。森林具有涵养水源、保持水土的生态功效,传统社会对此有深入的认识:“四明水陆之胜,万山深秀,昔时巨木高森,沿溪平地,竹木蔚然茂密,虽遇暴水湍激,沙土为木根盘固,流下不多,所淤亦少,闿淘良易。近年以来,木值价穷,斧斤相寻,靡山不童。而平地竹木,亦为之一空。大水之时,既无林木少抑奔湍之势,又无根缆以固沙土之□,致使浮沙随流而下,淤塞溪流,至高四五丈,绵亘二三里,两岸积沙,侵占溪港,皆成陆地。”民国时期,学术界对森林生态作用的认识,更具科学性:“森林有防止雨水对于土地之机械作用,由试验之结果,各种土地状况林地受冲刷之害最少”;“地被物有减少雨水对于土地之冲刷作用,此种作用有三:(子)减少雨水径流量,(丑)减少雨水之打击地面,(寅)增加土壤各分子之凝聚力”;“树根固定土沙之作用,疏松之土壤能因树木之本根须根支根所组成之根系固定之”;“森林可以缓和水流减低冲刷之用,此因树冠及地被物之吸收水分而延迟之。”

虽然森林在抑制水土流失方面发挥着重要的作用,但是在黄土高原,培植森林是一件十分不容易的事情,原因有三个方面:“(一)西北气候干燥,树木不易生长。(二)交通不便,木运困难,植林者无利可求。(三)面积广漠,遍植林木,非百年不为功。”因此,李仪祉认为,西北黄土区可以植树造林,但不可一味依赖森林抑制水土流失,“利用森林来减免泥沙,功效甚微且慢”。虽然李仪祉对植树造林的功效持保留态度,但是王廷翰认为森林能够截止泥沙,“造林之主要目的,原在节制泥沙,其重心不在径流不径流耳”。与以上两人相比较,沈怡认为在种植树木的同时,可以采取其他工程措施来治理,两者相结合,情况或许更好:“种树是费工夫的事,四十年或五十年都还不定成绩如何,但是这四五十年之中,怎能担保黄河不出毛病?所以植林之事,非不重要,可是像许多森林家所发表的议论,以为除河患只要植林;或者像许多治河的人,以为植林乃迂缓之图,可以不必;这两派议论都是同样过于偏激,不合事理。我们承认植林有益治河,但又认定目前之河患非植林所可防止,所以治河与植林二者应当并行而不相悖,各行其是,各尽其能,才是正当办法。”单纯依靠植树,并不能完全解决黄土高原的水土流失问题,需要生物措施与工程措施相互配合。

第二,对民间生态知识的重视。黄土高原水土流失问题自古以来就存在,随着社会生产力水平的发展,这一地区水土流失进一步加剧,生活在此地的人们在破坏环境的同时,也在不断地保护环境,积累了一系列治理水土流失的经验。这些民间生态知识备受民国学者的重视。罗德民在考察中国西北水土保持事业时指出,研究水土保持措施,可以从三个方面入手:一是研究农民已有的经验,二是采用美国已有的方法,三是探讨新的措施。不过,在他看来,农民的经验值得仔细探讨研究:“农民今日不知而行,不知费几许心血,若深切研究,加以理解,自可发挥而广大之。近日科学研究方法,虽获效甚速,然农民自实际工作获得之经验,亦不可忽也。”挖掘、整理黄土高原民间生态知识,有助于黄土高原水土流失的治理。

黄土高原民间生态知识,是当地农民在实践的基础上总结出来的,具有自发性。如黄土高原丘陵地带修建的梯田,“多不在等高线上,应加改进而求普及于西北”。等高耕种是保持水土的重要措施之一,按等高线犁地或者播种,犁沟不会发生倾斜,可以有效地阻止雨水冲刷。黄土高原的农田与梯田一样,没有遵循等高耕种的原则。蒋德麒指出:“此次在华县及皋兰等处曾见有许多农田,以二耜为耦者,如按照等高线处理而每隔数尺筑一小坝,亦变成带状区田。惟我国西北应采取之深宽尺度及用何种农具,如何处理,最为便利而有效,尚待研究实验。”把农田变为带状区田,需要通过实验,按照水土保持理论,形成既能满足农业生产又能抑制水土流失的修筑与耕作方式。

第三,水土保持与社会经济发展相结合。黄土高原地区农民的生产活动,破坏了森林植被,造成严重的水土流失,使得土壤生产能力日益下降,农民生活更加贫困。“今日困处西北之农民,千百年来,日处于穷愁困苦之中,不克自挣拔,其遭遇之惨,殆什百倍于下游居民乎”。黄土高原水土流失的治理,应与这一地区社会经济的发展、农民生活水平的提高相结合。如果在水土保持过程中,忽视了农民的利益诉求,黄土高原生态环境的改善有可能前功尽弃,劳而无获。

民国时期水利专家和林学家认识到,黄土高原水土流失治理,需要兼顾当地社会经济的发展。李仪祉之所以不反对在黄土高原培植森林,原因在于森林资源可以促进当地经济的发展,人民生活水平的提高。“吾非反对森林,吾乃主张积极培植林木者。吾国工业将日见发皇,所需木材岂可常恃舶来品?吾国内地山谷之间,不适于农田之旷地甚多,不植林将焉用之?故为生计计,非大植森林不可”。天水水土保持实验区也特别注重经济作物的培育与繁殖。天水的自然环境虽然适应果树的栽培,但是缺少优良的品种。实验区为了使农民合理利用土地,保证荒年的收益,增加农民的收入,提高他们的生活水平,搜集国内外优良的果木,进行栽培繁殖,共培育梨树476株,苹果122株,葡萄140株,桃树60株,杏树12株,樱桃20株,须具梨16株,李树4株以及梨、秋子、沙果、山定子、桃、杏等砧木1445株。

除培育果树外,天水水土保持实验区还进行保土植物的培植,所选育的牧草不仅注重生态价值,还注重经济价值。20世纪六七十年代,叶培忠追述40年代在天水的工作经历时指出:“在牧草方面,为了人工繁殖草木犀,我们栽种了6~7亩地的草木樨,收获了1000多公斤(20多担)种子,没有能全部推广出去,自己又没有土地栽种,于是就把种子沿河滩及荒山坡地撒播。不料生长很好,形成了一片片绿色草带,引起了农民的兴趣,草木樨就此推广开来了。这些草木樨在实践中经过农民的考验,证明这种两年生的草木樨能够解决当地百姓迫切需要的饲料、肥料(草木樨是品质非常好的绿肥)和燃料问题,在民间自动地推广开来。”新品种的生理优势及经济价值,是其顺利推广的重要因素。到了20世纪50年代,草木樨在西北地区大面积种植,成为该地最重要的牧草之一,被誉为“宝贝草”。总之,水土流失的治理,应与当地社会经济的发展相结合,才能保证水土保持事业的顺利进行。

叶培忠(1899-1978)原姓名沈培忠,1899年11月25日出生于江苏省江阴县一个贫农家庭。树木育种学家,当代中国树木育种学的先驱者之一,中国水土保持研究的开拓者之一。毕生致力于林业科研和教育工作,培养了几代林业科技人才。他在树木杂交育种方面贡献卓著,特别是杉木遗传改良的成就和黑杨派南方型无性系引种栽培的成功,对中国发展速生丰产林具有重大的理论和实践意义;在水土保持研究方面,引种培育了多种水土保持植物,并推广种植。他在树木育种学和水土保持学的教学和科研方面,硕果累累,成就卓著。

三、水土保持法律法规的制定与环境治理思想的发展

传统时期,中国社会形成了“平治水土”的思想:“我国上古之时,平治水土之法,讲之甚详。惟以年代久远,考证困难。”根据今人的研究,平治水土的方法包括耕作措施、工程措施以及林草措施等。其中,耕作措施为区田、甽田、沟洫、代田等,工程措施为梯田、淤地坝、沟头防护等,林草措施以植树造林为主。这一时期,虽然一些有识之士认识到森林植被破坏与水土流失之间的关系,而且一些地方官也积极提倡植树造林、劝民种树,制定保护树木的规章制度,在许多地方的乡规民约中也有保护当地森林植被的规定,但是这并不能说明整个社会形成自觉的环境治理意识,它们只是个别地方官或者民间社会的自发行为。到了民国时期,中央与地方政府十分重视水土流失的治理,先后制定了许多法律法规,确立了以政府为主导的治理模式。

民国政府制定的三部《森林法》中,都涉及保安林的保护问题。保安林,是指以保障国土安宁、增进群众福利为目的的森林,其种类繁多,以水源涵养林、保土防洪林、防沙林、防烟林、护渔林等为主。民国3年(1914年)10月,北洋政府制定的森林法中,将有关预防水患、涵养水源、公众卫生、航行目标、便利渔业、防蔽风沙的森林变为保安林,由农林部委托地方官署经营管理,未经许可,不许樵采。民国21年(1932年)9月,国民政府颁布了经过修正的《森林法》,将预防水害、风害、潮害;涵养水源;防止沙土崩坏、飞沙坠石、泮冰颓雪以及公共卫生、航行目标、便利渔业、保存名胜古迹所必要的国有、公有、私有森林全部编为保安林。保安林内不得砍伐、伤害林木,开垦、放牧牲畜,采土石、树根、草根以及草皮等。民国34年(1945年)2月,国民政府颁布的《森林法》中,也制定了保安林的保护,内容与民国21年《森林法》中的相关内容基本一致。除此之外,国民政府在1942—1944年先后划定黄河、长江、珠江、赣江和韩江等五处水源林区,成立水源林区管理处,颁布《水源林管理处组织通则》,规定了林管处的主要权限,包括有关理水、防沙、水土保持等森林工程事项。

国民政府除了对现有森林资源保护外,还制定了大量造林法案,对河流两岸、河流发源地以及坡地造林进行了详细的规定。民国19年(1930年)11月,行政院公布的《堤防造林及限制倾斜地垦殖办法》中规定,河流两岸倾斜度20度以上的土地,经森林和水利主管机关会勘,认为有建造保安林的必要时,由森林主管机关依法征收经营;倾斜度20度以下的土地,水利主管机关认为有修筑梯田或其他相当于工程物的必要时,勒令垦殖者修筑。民国22年(1933年)11月,内政部与实业部制定的《各省堤防造林计划大纲》中,规定了适宜造林的地域:一是河身上游山脉地带,目的为涵养水源,障固泥沙;二是下游堤防两岸地带,目的在于减少洪水的冲刷力量,障蔽堤身。民国32年(1943年)3月,农林部公布的《强制造林办法》中,明确规定了宜林地的范围,其中包括地面倾斜在15度以上而未筑成梯田者,营林利益较农作利益为高者,有水源和农田水利者。

保护森林资源、规范植树造林法律法规的颁布,对水土保持有着积极的意义。与此同时,民国政府规划设置水土保持实验区,为各地的水土流失治理提供技术支持。早在1940—1942年间,任承统与凌道杨拟定的《水土保持纲要》中,计划在全国各地建立水土保持实验区,由中央联合有关机关,如农林部、全国水利委员会、教育部、金融单位等组成全国水土保持委员会,委员会具体办事单位为水土保持总局;在西北和西南两大水源地区,由中央及各省有关单位联合组成水土保持委员分会,设立水土保持分局;各自然区域设立水土保持实验站,由各自然区域内有关事业机关合并组成或联合组成。民国32年7月,农林部制定《水土保持实验区组织规程》,规定了实验区的主要任务以及人员的设置,为水土保持实验工作的正常开展奠定了基础。

中国共产党在建设和巩固政权的过程中,也积极进行环境保护和治理活动,各个革命根据地制定、颁布了一系列保护环境的法令。1939年,晋察冀边区政府公布了《保护公私林木办法》和《禁山办法》。其中,《禁山办法》明确规定坡度在50度以上的山坡,应逐年分段划为“禁山”,只准造林,不得垦荒;只准割草,不准放牧;只准修枝,不准砍树。1941年,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区森林保护办法》和《陕甘宁边区植树造林条例》。其中,《陕甘宁边区植物造林条例》条明确了条例制定的目的,就是为了发展植树造林,调节气候,保持水土以及改善各种生产要素。同年晋冀鲁豫边区政府公布《林木保护法》。1946年,晋察冀边区政府制定了《森林保护条例》和《奖励植树造林办法》。这些法律法规的制定,说明了共产党在革命战争年代,已经认识到环境建设的重要性,认识到改善生态环境是促进经济发展、社会进步的重要保障。

依托政府所建立的水土保持实验站,水土保持专家在环境治理的过程中,发挥了技术指导的作用,改变了传统时代单纯依靠官员治理的方式。前面所提到的黄土高原水土流失治理理论的形成,就是叶忠培、傅焕光等人努力工作、辛勤耕耘的结果。农林部天水水土保持实验区的水土保持工作者为了认识水土流失的规律、制定水土保持的措施,所进行的实验有径流冲刷小区试验、梯田沟洫试验、柳篱挂淤试验、沟冲控制试验、荒山沟壑造林试验、河滩造林试验、植物保土试验、保土农作方法试验等。此外,他们还对当地百姓进行了宣传和技术培训工作。1943年,组织梁家坪试验场周围村庄的农民,成立保土会,对村民进行水土保持技术培训,在推广、示范山地小麦条播、垄作区田等成果时,派技术工人到农家进行现场技术指导。1945年,利用甘肃推广小型农田水利工程的机会,对各县的建设人员进行技术训练,编写《水土保持浅说》,并积极宣传。

水土流失的治理,不仅受技术条件的限制,也受社会经济环境的制约。黄土高原地区的水土保持并非单纯的工程与农业技术可以解决,政治与经济的稳定、社会的安宁、农业的发展等因素也影响着黄土高原的水土流失治理。由于民国时期黄土高原地区政局的动荡、社会的落后、经济的衰败,这一地区的水土流失问题没有得到根治,反而愈演愈烈。不过,农林部水土保持实验区的工作,科学技术工作者的努力,促进了环境治理思想的发展,为20世纪50年代以后水土保持与环境保护奠定了基础。

四、余论

水土保持学的引进,使得中国学术界重新认识、研究水土流失问题,并形成了水土保持的理论体系,建立了与之相关的制度和机构。虽然这一时期,所制定的与环境有关的法律制度,受社会环境的限制,大多数没有得到有效地执行。水土保持实验区所形成的治理水土流失的方法措施,只是处于实验阶段,没有得到实质性的推广。但是,这改变着中国社会对环境问题的认识,所确立的以政府为主导、技术专家为骨干力量的治理模式,对20世纪50年代以后水土流失的治理,有着重要的作用和意义。